進入發展核融合與太空電漿年代 成大電漿與太空科學中心 成立

【台南訊】研發最新高科技研究,成功大學甫成立全國唯一、團隊實力最頂尖的電漿與太空科學中心,未來將朝著建立世界級的太空科學發展,並具備太空科學研究、衛星儀器建造、以及衛星與探測太空火箭任務高執行力的團隊,為台灣建立第一個世界級的磁約束電漿科學基地,成為國家最新科技發展的標竿。

開發取之不盡並兼顧環保且無污染的核融合新能源,以及了解地球之外的太空電漿環境,都是當今世紀之重要科技研發課題。擁有國內最先進的成大電漿與太空科學中心,主要任務為從事高溫電漿物理及其應用於太空與核融合能源科學上之研究,並培育電漿科學與太空科學之研究人才。

目前該中心擁有三個最先進的核心實驗室及一個計算資源實驗室,支援各實驗室與研究人員計算及資料處理之需求。三個核心實驗室分別為:一、太空儀器實驗室,為台灣第一個太空規格的衛星儀器建造、測試與校正所需之實驗設備,是一座具備衛星儀器的設計與研發能力之實驗室。二、電漿科學實驗室,擔負設計與建造台灣第一個磁約束電漿裝置,發展電漿診斷系統用以研究基礎核融合與太空電漿科學。三、微波實驗室,則建構台灣第一個微波診斷裝置,用以測量高溫電漿之物理性質。

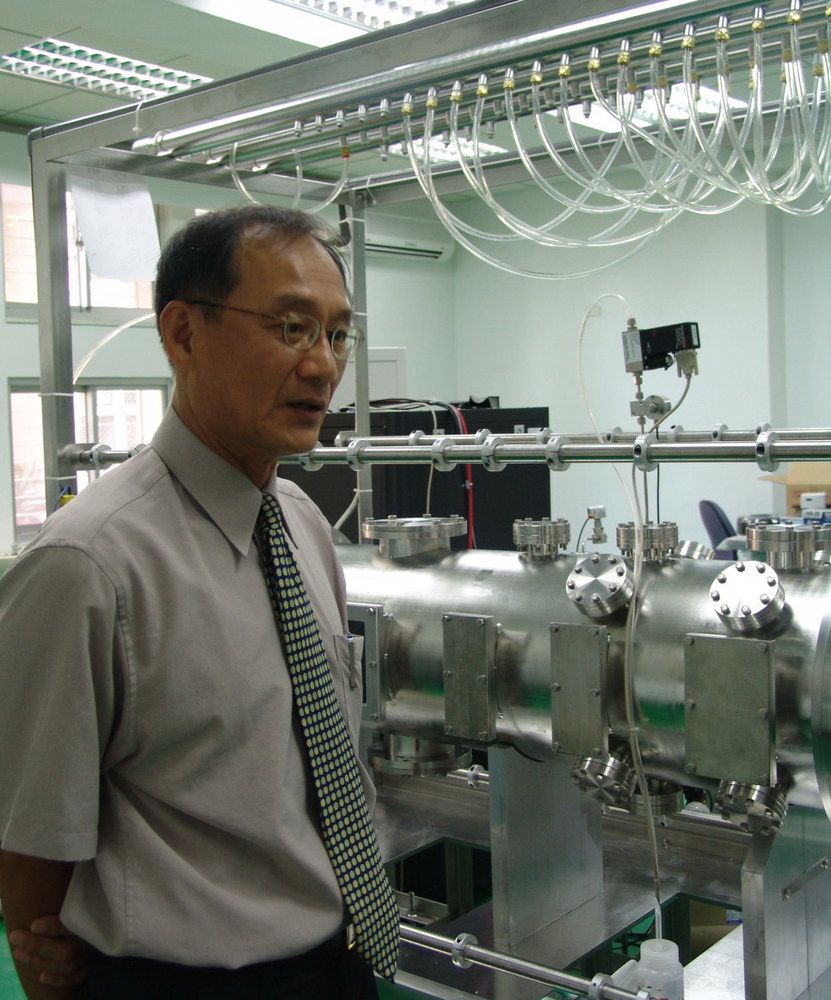

前太空中心首席科學家、現為成大電漿與太空科學中心主任陳秋榮所率領的電漿與太空科學團隊成員,均為世界最頂尖的科學家,包含13位全職科學家(6位電漿所教師、6位研究員、1位博士後研究員,另有一名研究員將於年底報到),2位科學家為美國物理學會的會士,1位科學家於2004年獲得美國物理學會傑出電漿物理研究獎、5名工程師,2位專員、19位研究生(物理所及電漿所),5位物理系學生。

陳秋榮主任表示,台灣太空科學研究雖然在1991年成立國家太空中心後有相當進展,但在衛星科學儀器研發與自製能力亦幾乎付之闕如,成大電漿與太空科學中心主要功能在於建立衛星科學儀器研發與自製的能力,培養人才,從事太空科學研究。本中心的太空儀器實驗室是台灣目前唯一從事研發製作與測試太空衛星科學儀器之實驗室,目前太空儀器實驗室所建立用以做儀器測試及校正之離子束能量可高達130 keV (約相當於十三億度溫度的能量),為亞洲地區同型裝置之首。

此外,在太空儀器的研發上,業已完成與日本合作之極光電子能譜儀太空儀器的設計工作,並且正在製作工程體和飛行體,這將會是第一個在台灣製造的太空電漿粒子儀器。未來不僅可將所製儀器供台灣之衛星酬載,亦可促進國際合作,配載於他國衛星上執行科學研究。

而核融合則可提供人類乾淨及用之不竭的能源,當今佔有世界上四分之三人口的多數國家都已經投資在核融合能源的研究,但政府幾乎沒有投入資源於核融合能源研究。核融合研究的關鍵就在於磁化電漿科學研究,而目前台灣仍無磁化電漿的實驗裝置。

有鑑於此,成大電漿與太空中心一個很重要的目標,即是建立台灣第一個高溫磁化電漿科學中心,培養電漿科學研究人才,從事與核融合能源相關的高溫磁化電漿理論、實驗、偵測與技術研究。目前中心已成立高溫磁化電漿科學實驗室,正進行建立台灣第一座小型磁化電漿實驗裝置(磁鏡),預定於2009年初完成,作為核融合能源及太空科學相關的基礎磁化電漿物理的實驗。

※新聞補充資料:

一、太空儀器實驗室,設備是全國最頂尖,具備世界級的水準。台灣自1991年以來在衛星計畫已經取得極大的科學成就,但是衛星相關科學儀器卻全由外國製作。為了建立太空科學儀器之自主研發製作能力,成大電漿與太空科學中心乃建立台灣第一座用於太空儀器組裝、校正、測試之實驗室,以提供儀器開發所需之嚴苛測試環境(例如高潔淨、高真空、高能粒子轟擊)。實驗室中建置的離子束系統,將能提供130keV離子,優於東亞的類似系統。未來朝培養台灣研發衛星與探空火箭實驗儀器的能力,發展實地及遙測儀器觀測太空電漿,目前已開始研發極光電子能譜儀、大氣中性粒子分析儀、多波段微型相機、靜電探針等儀器,在未來將參與台灣與國外尖端太空實驗。

目前太空儀器實驗室亦致力於衛星的粒子測量儀器之開發,積極與東京大學 Hirahara 教授合作研發極光電子感測器(AES):測量電子二維分布,能量範圍涵蓋數個至1萬8仟電子伏特。時間解析度0.1秒。已完成設計(電子軌道模擬,初步熱學與震盪分析)與機械工程模型,並已向日本訂購微通道板元件,陽極與延遲線的設計也將於近期展開

在衛星與探空火箭任務方向,向國家太空中心提出的任務計畫,將執行探空九號火箭的科學任務,製造Langmuir靜電探針、法拉第杯與中性粒子分析儀,以研究赤道上空之電離層。預計在今年11月份將提案為福衛六號微衛星任務製造光學儀器,用以研究大氣氣輝現象與海洋水色等等。並在今年12月份將提案為福衛五號衛星任務製造電子與離子儀器,用以研究電離層與極光物理。

此外,也積極與國際合作之衛星計畫,已接受日本 ISAS/JAXA 之邀,將參與近地太空之增能與輻射計畫(ERG),製造低能量電子(10至2萬電子伏特能量)偵測儀。ERG衛星將在2012年發射升空並研究范艾倫輻射帶的粒子加速問題。並與電漿宇宙之跨尺度偶合(SCOPE)計畫,為其建造粒子儀器。SCOPE的五顆衛星計畫將於2017年發射升空,用以研究宇宙電漿物理中的能量、動量及粒子傳輸之多尺度耦合現象。

二、電漿科學實驗室,在於設計與建造台灣第一個磁約束電漿裝置,發展電漿診斷系統用以研究基礎核融合與太空電漿科學。核融合是太陽和恆星的能量來源。世界各國進行核融合研究旨在證明這種能源可以用來產生足夠人類使用的電,安全、環保,而且有充足的來源。目前,用磁場控制電漿(磁化電漿)被視為最有效產生核融合能量的方法。國際熱核實驗反應爐(International Thermonuclear Experimental Reactor,簡稱ITER)計畫是托克馬克(tokamak)類型的核融合反應爐,將用來證明核融合是產生無污染、乾淨的能源可行的方法。ITER是國際合作的計畫,成員包含歐盟、日本、美國、俄羅斯、中國、印度和南韓。ITER目前在法國南部的Cadarache興建中,預計在2017年首次運轉。

電漿科學實驗室主要探討太空電漿科學、磁化電漿與核融合科學、GPS/GNSS科學應用等。測驗的項目包含電漿波動、不穩定性、亂流和動能-磁能交換等現象,並將藉由福衛三號及其他人造衛星配合的地面GPS接收站網路,研究電離層電子濃度與中性大氣曲線,可應用於太空科學、大氣科學及地震等研究。目前實驗系統所有組件的設計都已經完成,部分組件如真空腔、抽氣系統、電漿發射器和電源供應器皆已製造完畢。磁場線圈和電漿加熱系統都將於明年(2009)年初送達,之後,即可開始進行完整的磁化實驗。

三、微波診測實驗室,係成大電漿與太空科學中心為了探討核融合實驗中所牽涉的複雜物理現象而成立的台灣第一間微波診測實驗室,用以診測高溫磁化電漿系統。能源是人類在日常生活中最不可缺少的一部份,包括石油、煤炭、天然氣…等蘊藏量都隨著人類對能源的巨大需求而迅速的減少中,因此未來的20至30年內,人類將會遭遇嚴重的能源危機。全球各個發展與發展中國家都無不積極推動研發替代能源,其中核融合(Fusion)實驗,已被公認為可兼顧環保且長久解決能源危機的方法。

高溫磁化電漿系統中,內部電子溫度將達數十萬度至數十億度,因此無法直接量測其內部特性,為了保護量測儀器且不干擾內部之電子行為,利用非接觸式遙測之方法來量測高溫磁化電漿內部的電子密度、溫度及其擾動之特性,並藉此了解其中的物理現象;我們用的方法是將微弱之毫米波注入高溫磁化電漿中,此微波訊號注入至電漿之後,將會受到電漿之影響,而使該訊號穿透或反射,此時再針對此穿透或反射之訊號加以量測,並記錄不同頻率之電磁波的衰減及相位變化情形,藉以推算出高溫磁化電漿中的內部特性及其擾動情形。

目前從事的研究包括微波干涉系統:外加的微波在穿透電漿後,藉由量測其相位變化情形推算出電漿中電子密度的分佈情形。電子迴旋輻射系統:高溫磁化電漿內部中,電子由於磁場關係,會做迴旋運動而輻射出電磁波,量測此訊號即可推算出高溫電漿中內部電子溫度及其擾動情形。微波反射系統:外加的微波被電漿反射後,利用掃頻之方法可得到相位之頻率響應,即可推得電漿內電子密度分佈及其擾動情形。微波干涉與反射系統架設圖:利用微波循環器(microwave circulator)架設可同時量測穿透與反射訊號之微波干涉與反射系統。971105y-j

開發取之不盡並兼顧環保且無污染的核融合新能源,以及了解地球之外的太空電漿環境,都是當今世紀之重要科技研發課題。擁有國內最先進的成大電漿與太空科學中心,主要任務為從事高溫電漿物理及其應用於太空與核融合能源科學上之研究,並培育電漿科學與太空科學之研究人才。

目前該中心擁有三個最先進的核心實驗室及一個計算資源實驗室,支援各實驗室與研究人員計算及資料處理之需求。三個核心實驗室分別為:一、太空儀器實驗室,為台灣第一個太空規格的衛星儀器建造、測試與校正所需之實驗設備,是一座具備衛星儀器的設計與研發能力之實驗室。二、電漿科學實驗室,擔負設計與建造台灣第一個磁約束電漿裝置,發展電漿診斷系統用以研究基礎核融合與太空電漿科學。三、微波實驗室,則建構台灣第一個微波診斷裝置,用以測量高溫電漿之物理性質。

前太空中心首席科學家、現為成大電漿與太空科學中心主任陳秋榮所率領的電漿與太空科學團隊成員,均為世界最頂尖的科學家,包含13位全職科學家(6位電漿所教師、6位研究員、1位博士後研究員,另有一名研究員將於年底報到),2位科學家為美國物理學會的會士,1位科學家於2004年獲得美國物理學會傑出電漿物理研究獎、5名工程師,2位專員、19位研究生(物理所及電漿所),5位物理系學生。

陳秋榮主任表示,台灣太空科學研究雖然在1991年成立國家太空中心後有相當進展,但在衛星科學儀器研發與自製能力亦幾乎付之闕如,成大電漿與太空科學中心主要功能在於建立衛星科學儀器研發與自製的能力,培養人才,從事太空科學研究。本中心的太空儀器實驗室是台灣目前唯一從事研發製作與測試太空衛星科學儀器之實驗室,目前太空儀器實驗室所建立用以做儀器測試及校正之離子束能量可高達130 keV (約相當於十三億度溫度的能量),為亞洲地區同型裝置之首。

此外,在太空儀器的研發上,業已完成與日本合作之極光電子能譜儀太空儀器的設計工作,並且正在製作工程體和飛行體,這將會是第一個在台灣製造的太空電漿粒子儀器。未來不僅可將所製儀器供台灣之衛星酬載,亦可促進國際合作,配載於他國衛星上執行科學研究。

而核融合則可提供人類乾淨及用之不竭的能源,當今佔有世界上四分之三人口的多數國家都已經投資在核融合能源的研究,但政府幾乎沒有投入資源於核融合能源研究。核融合研究的關鍵就在於磁化電漿科學研究,而目前台灣仍無磁化電漿的實驗裝置。

有鑑於此,成大電漿與太空中心一個很重要的目標,即是建立台灣第一個高溫磁化電漿科學中心,培養電漿科學研究人才,從事與核融合能源相關的高溫磁化電漿理論、實驗、偵測與技術研究。目前中心已成立高溫磁化電漿科學實驗室,正進行建立台灣第一座小型磁化電漿實驗裝置(磁鏡),預定於2009年初完成,作為核融合能源及太空科學相關的基礎磁化電漿物理的實驗。

※新聞補充資料:

一、太空儀器實驗室,設備是全國最頂尖,具備世界級的水準。台灣自1991年以來在衛星計畫已經取得極大的科學成就,但是衛星相關科學儀器卻全由外國製作。為了建立太空科學儀器之自主研發製作能力,成大電漿與太空科學中心乃建立台灣第一座用於太空儀器組裝、校正、測試之實驗室,以提供儀器開發所需之嚴苛測試環境(例如高潔淨、高真空、高能粒子轟擊)。實驗室中建置的離子束系統,將能提供130keV離子,優於東亞的類似系統。未來朝培養台灣研發衛星與探空火箭實驗儀器的能力,發展實地及遙測儀器觀測太空電漿,目前已開始研發極光電子能譜儀、大氣中性粒子分析儀、多波段微型相機、靜電探針等儀器,在未來將參與台灣與國外尖端太空實驗。

目前太空儀器實驗室亦致力於衛星的粒子測量儀器之開發,積極與東京大學 Hirahara 教授合作研發極光電子感測器(AES):測量電子二維分布,能量範圍涵蓋數個至1萬8仟電子伏特。時間解析度0.1秒。已完成設計(電子軌道模擬,初步熱學與震盪分析)與機械工程模型,並已向日本訂購微通道板元件,陽極與延遲線的設計也將於近期展開

在衛星與探空火箭任務方向,向國家太空中心提出的任務計畫,將執行探空九號火箭的科學任務,製造Langmuir靜電探針、法拉第杯與中性粒子分析儀,以研究赤道上空之電離層。預計在今年11月份將提案為福衛六號微衛星任務製造光學儀器,用以研究大氣氣輝現象與海洋水色等等。並在今年12月份將提案為福衛五號衛星任務製造電子與離子儀器,用以研究電離層與極光物理。

此外,也積極與國際合作之衛星計畫,已接受日本 ISAS/JAXA 之邀,將參與近地太空之增能與輻射計畫(ERG),製造低能量電子(10至2萬電子伏特能量)偵測儀。ERG衛星將在2012年發射升空並研究范艾倫輻射帶的粒子加速問題。並與電漿宇宙之跨尺度偶合(SCOPE)計畫,為其建造粒子儀器。SCOPE的五顆衛星計畫將於2017年發射升空,用以研究宇宙電漿物理中的能量、動量及粒子傳輸之多尺度耦合現象。

二、電漿科學實驗室,在於設計與建造台灣第一個磁約束電漿裝置,發展電漿診斷系統用以研究基礎核融合與太空電漿科學。核融合是太陽和恆星的能量來源。世界各國進行核融合研究旨在證明這種能源可以用來產生足夠人類使用的電,安全、環保,而且有充足的來源。目前,用磁場控制電漿(磁化電漿)被視為最有效產生核融合能量的方法。國際熱核實驗反應爐(International Thermonuclear Experimental Reactor,簡稱ITER)計畫是托克馬克(tokamak)類型的核融合反應爐,將用來證明核融合是產生無污染、乾淨的能源可行的方法。ITER是國際合作的計畫,成員包含歐盟、日本、美國、俄羅斯、中國、印度和南韓。ITER目前在法國南部的Cadarache興建中,預計在2017年首次運轉。

電漿科學實驗室主要探討太空電漿科學、磁化電漿與核融合科學、GPS/GNSS科學應用等。測驗的項目包含電漿波動、不穩定性、亂流和動能-磁能交換等現象,並將藉由福衛三號及其他人造衛星配合的地面GPS接收站網路,研究電離層電子濃度與中性大氣曲線,可應用於太空科學、大氣科學及地震等研究。目前實驗系統所有組件的設計都已經完成,部分組件如真空腔、抽氣系統、電漿發射器和電源供應器皆已製造完畢。磁場線圈和電漿加熱系統都將於明年(2009)年初送達,之後,即可開始進行完整的磁化實驗。

三、微波診測實驗室,係成大電漿與太空科學中心為了探討核融合實驗中所牽涉的複雜物理現象而成立的台灣第一間微波診測實驗室,用以診測高溫磁化電漿系統。能源是人類在日常生活中最不可缺少的一部份,包括石油、煤炭、天然氣…等蘊藏量都隨著人類對能源的巨大需求而迅速的減少中,因此未來的20至30年內,人類將會遭遇嚴重的能源危機。全球各個發展與發展中國家都無不積極推動研發替代能源,其中核融合(Fusion)實驗,已被公認為可兼顧環保且長久解決能源危機的方法。

高溫磁化電漿系統中,內部電子溫度將達數十萬度至數十億度,因此無法直接量測其內部特性,為了保護量測儀器且不干擾內部之電子行為,利用非接觸式遙測之方法來量測高溫磁化電漿內部的電子密度、溫度及其擾動之特性,並藉此了解其中的物理現象;我們用的方法是將微弱之毫米波注入高溫磁化電漿中,此微波訊號注入至電漿之後,將會受到電漿之影響,而使該訊號穿透或反射,此時再針對此穿透或反射之訊號加以量測,並記錄不同頻率之電磁波的衰減及相位變化情形,藉以推算出高溫磁化電漿中的內部特性及其擾動情形。

目前從事的研究包括微波干涉系統:外加的微波在穿透電漿後,藉由量測其相位變化情形推算出電漿中電子密度的分佈情形。電子迴旋輻射系統:高溫磁化電漿內部中,電子由於磁場關係,會做迴旋運動而輻射出電磁波,量測此訊號即可推算出高溫電漿中內部電子溫度及其擾動情形。微波反射系統:外加的微波被電漿反射後,利用掃頻之方法可得到相位之頻率響應,即可推得電漿內電子密度分佈及其擾動情形。微波干涉與反射系統架設圖:利用微波循環器(microwave circulator)架設可同時量測穿透與反射訊號之微波干涉與反射系統。971105y-j

瀏覽數:

分享