「循環澎湖」砂砱 3D 開啟復育新篇章 展現臺灣島嶼永續設計實踐力

文/海洋委員會、圖/海洋委員會、劉舜仁教授

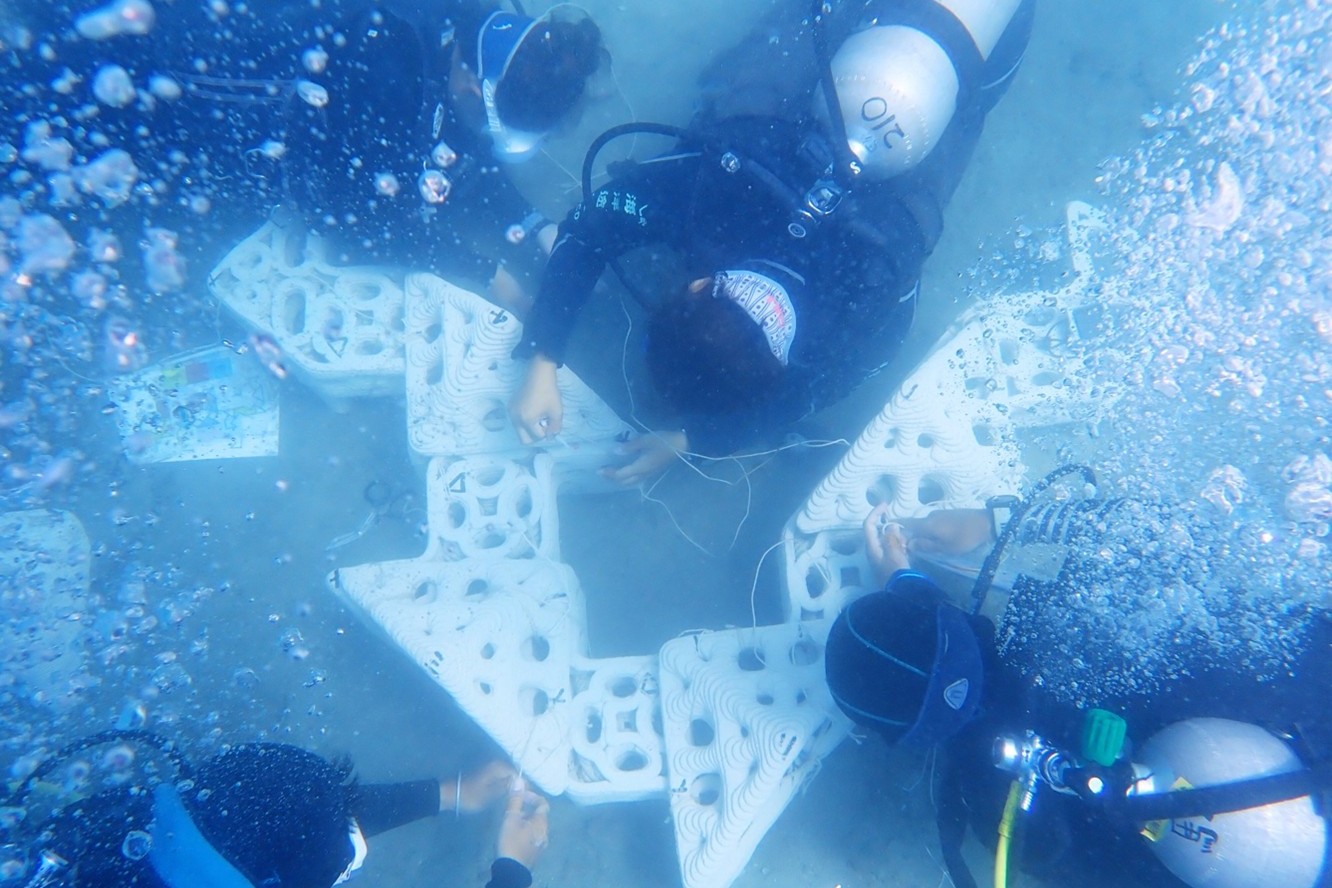

澎湖存在著大量「砂砱」(死亡珊瑚碎屑),對潮間帶生態造成威脅。在海洋委員會的支持下,成功大學劉舜仁教授實驗室團隊(C-Cube Lab)與相關產官等夥伴攜手共同推動「循環澎湖」計畫,歷經研究與測試,將其轉化低碳 3D 列印配方,製作出砂砱 3D 生態礁,已在澎湖亞潮帶完成投放,做為珊瑚附著與魚群棲息提供新生棲地,後續將進行觀察驗證。

廢棄砂砱轉換為3D列印生態復育礁設置於澎湖海域

「循環澎湖」計畫合作夥伴包括,成大劉舜仁教授實驗室團隊、水產試驗所澎湖漁業生物研究中心、成大昶閎科技(樂土公司)、博藤海洋生技等。團隊於10 月 1 日在澎湖舉行成果發表會,展出砂鈴漿體樣本、生態礁模組與水下紀錄影像等,讓各界看見臺灣在「淨零減碳」與「循環經濟」全球議題下的實踐力與創新潛能。

劉舜仁教授現場說明

陸上公共系統 3D 列印設計成果展示

計畫主持人劉舜仁教授提到,澎湖面臨的牡蠣殼、砂鈴、或是青年人口流失等課題也是全球許多島嶼的共同挑戰,本計畫最難得的是透過設計、海洋專業、材料創新製造跨領域的緊密合作,開啟另一種新的生態復育與建材應用的新模式,讓年輕人有不一樣的機會可以回來澎湖發展,且澎湖的經驗,已有來自日本、歐洲的合作機會,未來讓澎湖作為一個先行的示範場,再回到台灣,然後擴散到其他國家。

本計畫核心之一在於砂鈴的材料轉化。與傳統牡蠣殼不同,砂鈴以顆粒狀碳酸鈣為基底,能夠更高比例地進入循環漿體配方,成為 3D 列印建材的優質來源。藉此,計畫成功發展出兼具結構強度與仿生特性的多孔隙模組,可依據不同海底地形與生態需求自由組合。這些生態礁單元已由潛水團隊實際布放於兩海域,以利後續進行珊瑚苗種植與長期監測,展現材料與生態的融合潛力。

3D 生態礁佈置完畢即吸引魚群靠近

「循環澎湖」不僅止於海下行動,也拓展至水族與公共生活。C-Cube Lab 設計團隊透過數位建模與演算法生成,配合水試所海洋專業創造出能回應潮流的仿生結構;樂土公司則協助優化材料比例,提升可列印性與耐久性;博藤公司更將碳酸鈣材料轉化水族應用,創造生態教育產業新可能。同時,計畫以原型製作(Prototyping)方式,將砂鈴循環建材導入社區公共空間,展現永續材料成為日常的一部分。

計畫的推動,從早期的資源調查、漿體實驗,社區共創,以及生態礁列印研究,每一個階段都強調 「研究─設計─跨域合作」的實踐循環。成功大學劉舜仁教授指出,材料不再只是工程的媒介,而是連結人、文化與自然的語言。透過不斷測試與修正,砂鈴從被視為環境負擔的廢棄物,轉化為承載生活、美學與歷史的島嶼建材。

海洋委員會指出,「循環澎湖」不僅回應「海洋文化領航計畫」,更展現台灣在「低碳建材、海洋生態修復與永續設計」的國際潛力。在澎湖,綠色科技不是口號,而是行動。從在地廢棄物到國際對話,澎湖正成為台灣邁向世界的典範島嶼,也向世界展現我們守護海洋的決心。

維護單位:

新聞中心

更新日期:

2025-10-02

瀏覽數:

分享