成大模組化課程融合數位科技與永續 引領學生探索人文與自然共生之道

文、圖/成大藝研所

《為永續而生的藝術:探索 SDGs 邁向淨零碳排之路》課程參與者合照

國立成功大學 114 學年度第一學期開設的通識模組化課程《為永續而生的藝術:探索 SDGs 邁向淨零碳排之路》7 月 8 日至 11 日在光復校區歷史文物館舉辦,課程融合藝術創作、生物多樣性、數位科技與淨零碳排議題,並透過跨域實作引導學生探索人與自然共生共存的永續可能。11 日進行的展演活動,學生以爐渣、廢金屬、AI 生成圖像等多元媒材創作的永續藝術作品,搭配創作理念說明,展現藝術與科技如何共同傳達環境永續的可能性與未來方向。

由材料科學及工程學系蘇彥勳教授、資源工程學系陳偉聖副教授,以及藝術研究所暨戲劇碩士學位學程馬薇茜副教授共同設計與授課的本次課程,更邀請臺灣戲曲學院陳儒文、陳俊安、游瑋鈴老師,以及龍華科技大學數位行銷暨跨境商務系許麗萍主任等業師參與。課程強調實作導向與科技融合,透過豐富的跨域教學,引導學生從材料、媒介、環境到表達方式,重新思考廢棄資源與生態保護的價值。

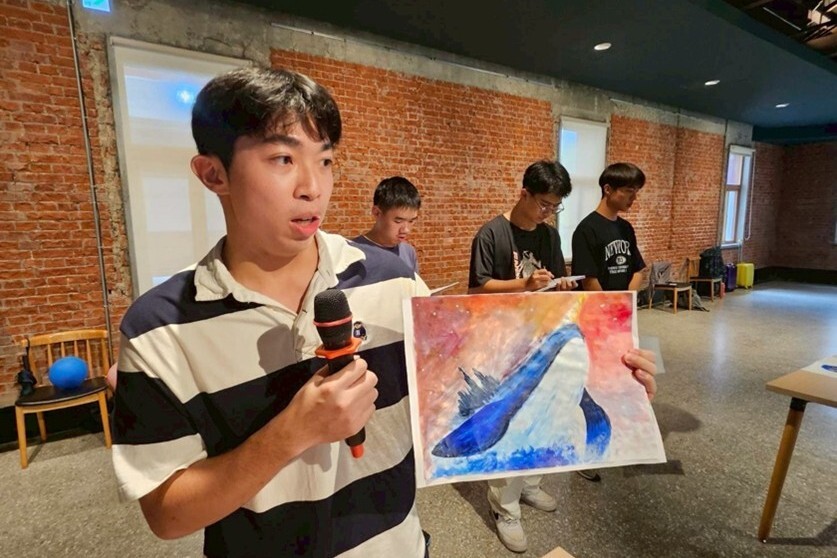

陳偉聖副教授授課照

實作創作課程引導學生運用工業副產物如爐渣等回收材料進行藝術再製。透過廢棄物的轉化創作,學生不僅親身實踐循環經濟理念,也將工業廢料「爐渣」轉換為具有人文精神與視覺張力的藝術作品,實踐聯合國永續發展目標(SDGs)中對氣候行動、負責任消費與生產的實質回應。此外,課程也導入 AI 生成技術與未來學設計思考,導入生物多樣性的觀察與永續及藝術創作,讓學生在創作過程中不僅關注當代自然環境的變遷,更激發對未來永續社會的想像與責任感。

學生進行肢體展演工作坊

成大材料科學及工程學系蘇彥勳教授表示,「這不僅是一門藝術課,更是一個聚焦於永續、科技與文化的實踐平台。」透過材料科學與藝術永續的對話,學生學會重新看待科技、人類活動與自然環境之間的交互關係。

成大跨領域戲劇學程召集人馬薇茜副教授表示,此次模組化課程也結合成大教務處「教師教學發展社群」之「綠色創藝:AI 與生物多樣暨再生藝術跨域教學社群」計畫。她指出:「藉由表演藝術與永續未來觀點的跨域實踐,不僅促進教師教學法創新與資源共享,也讓學生體驗到師生共學、專業整合的多元成果。」

學生發表創作

課程期間亦進行移地教學,帶領學生前往成大安南校區永續環境實驗所場域進行觀察學習。成大資源工程學系陳偉聖副教授指出,學生實地了解廢液、廢酸、廢鹼等廢棄物處理問題後,將所見轉化為創作靈感,結合永續與藝術展開深度實踐。

成功大學持續推動跨域教學與永續發展,期待透過此類結合藝術、科學與數位的創新課程,培育具全球視野、永續素養與實作能力的新世代公民,攜手邁向人與自然和諧共處的未來。

維護單位:

新聞中心

更新日期:

2025-07-14

瀏覽數:

分享